Lo streaming piace, molto. Lo dimostrano anche i dati relativi al 2014 pubblicati la scorsa settimana da FIMI, che fotografano un’evoluzione del mercato musicale in cui il supporto fisico ha imboccato un lento ma inesorabile declino, mentre il formato digitale è destinato a costituire il business principale nel futuro di artisti ed etichette.

Al download sempre più utenti preferiscono l’ascolto dei brani senza l’obbligo di comprarli. In altre parole, il noleggio sta soppiantando l’acquisto, l’accesso ad un catalogo composto da milioni di canzoni va progressivamente a sostituire il possesso di un numero limitato di album e tracce. Da qui il successo di piattaforme come Spotify, Deezer o Google Play Music solo per citarne alcune. Ma come vengono ripartiti gli introiti derivanti dagli abbonamenti sottoscritti dall’utenza? In modo poco equo, stando a quanto emerge da un rapporto pubblicato da Music Business Worldwide.

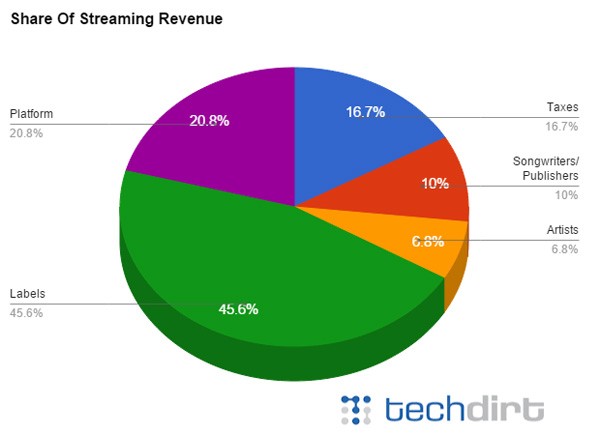

Prendendo in considerazione una spesa pari a 9,99 euro mensili, prezzo solitamente richiesto per un account premium, il 45,6% finisce nelle casse delle major, il 20,8% rappresenta il guadagno di chi gestisce il servizio, il 16,7% finisce in tasse, il 10% è riconosciuto ad autori e publisher, mentre ai musicisti e alle band arriva solo il 6,8% del totale. Briciole, se le si confronta con quanto trattenuto dalle etichette.

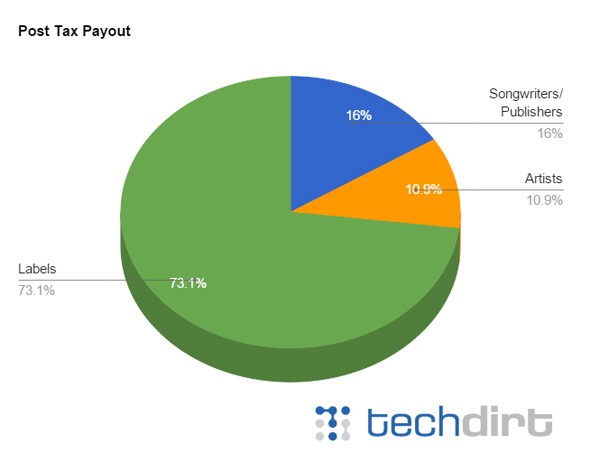

Il divario tra i guadagni di queste ultime e quanto corrisposto agli artisti diventa ancora più evidente se si tolgono dal conteggio i proventi destinati al pagamento delle imposte e quelli trattenuti della piattaforme: 73,1% alle major, 16% agli autori e 10,9% agli artisti.

Come viene ripartito il guadagno netto derivante dai servizi di streaming dopo il versamento delle tasse

Le percentuali sono state rilevate mediante una ricerca condotta da Ernst & Young per conto di SNEP (Syndicat National de l’édition Phonographique), relativamente al territorio francese. Le major sostengono di continuare a fagocitare la fetta più grande della torta per poter affrontare le spese di marketing e distribuzione degli album e dei singoli. Se per quanto riguarda la promozione questo può in parte risultare credibile, è alquanto incomprensibile come la diffusione del prodotto possa ancora oggi rappresentare una spesa tanto consistente, soprattutto se si considera che con l’avvento del digitale non è più necessario stampare un supporto fisico e spedirlo nei negozi: tutto ciò che bisogna fare è premere il pulsante “Upload”.

In definitiva, gli artisti dovrebbero rivolgere le proprie proteste verso chi gestisce la loro musica, anziché puntare il dito (come accaduto più volte in passato) verso Spotify e gli altri servizi di streaming. Per la precisione, è bene specificare che una parte consistente dei guadagni legati allo streaming musicale arriva dalle inserzioni pubblicitarie riprodotte tra un brano e l’altro per gli account gratuiti. In altre parole, l’utente non mette mano al portafogli, ma in cambio della possibilità di ascoltare milioni di brani senza alcuna spesa accetta di dedicare qualche secondo di tanto in tanto agli spot.

/https://www.webnews.it/app/uploads/2015/02/musica.jpg)

/https://www.webnews.it/app/uploads/2025/04/flux_image_1213547_1745393763.jpeg)

/https://www.webnews.it/app/uploads/2025/04/flux_image_1213545_1745393769.jpeg)

/https://www.webnews.it/app/uploads/2025/04/wp_drafter_1213303.jpg)

/https://www.webnews.it/app/uploads/2025/04/ps5-pro.jpg)